Hoy empezamos nuestro camino rumbo a nuestro décimo aniversario, un camino por el que nos han acompañado tanto lectores como columnistas. Es por eso que hemos decidido crear esta sección donde hablaremos de los número “10”, de esos jugadores llenos de magia, regate y desparpajo que tanto nos hicieron enamorarnos del futbol y en algunos casos, como este, odiarlos.

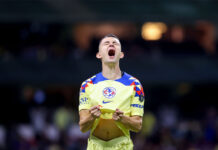

Hoy decidimos empezar fuerte con un jugador con compromiso, ganador, un líder nato dentro de los equipos, el último diez mexicano, así es Cuauhtémoc Blanco. El emperador azteca, la leyenda americanista, el ídolo de masas.

El ladrón de gambetas y suspiros, el driblador de defensas, el vendedor de pasiones y discos piratas nació en el barrio Tlatilco un 17 de enero de 1973. Dio sus primeros toques al balón en la alcaldía de Azcapotzalco. A los quince fue descubierto por el famoso Ángel “La Coca” González, durante el Torneo de las Delegaciones, donde el Club América se enamoró de él y le dio un contrato por dos años.

Veintitrés años de experiencia, desde aquel debut en 1992 ante León. 125 goles que se festejaron orinando la raya de cal o recostado, mirando a los ojos a un bigotón que no quiso llevarte al Mundial. El único mexicano al que nos encomendábamos en cada penal, el jorobado que se burlaba de los rivales, de los aficionados, de la situación.

Su fama cruzó fronteras, con un gol de «churro” contra Bélgica en el 98. Su firma con el Chicago Fire, iniciando la era de los Jugadores Franquicia en la MLS. Rompiendo la barrera salarial y alcanzando un contrato millonario, sólo por debajo de David Beckham.

Cuauhtémoc llevaba el barrio por delante. Mostró una y otra vez qué no era el más guapo, ni mucho menos un caballero. Sin embargo, enseñó lo que importa, que como él no hay dos, ni el Torito Silva, ni Osvaldito, ni ningún otro será tan inmortal como el emperador del barrio, como el Jorobado Azteca.

Las jugadas que parecen la portada mal hecha de un disco pirata que se vende en los puestos ambulantes. La Cuauhtemiña, la expresión del descaro, del ego y la confianza para hacer una obra de arte inútil, pero bella.

El final de la carrera del Cuau fue entre regates con un tiro y una parábola infinita, cargado de recuerdos y glorias. Un tiro al travesaño, el maldito travesaño que no quiso que gritáramos el último gol del emperador en su reino, en el Estadio Azteca. Sin embargo su séquito seguía coreando «mi sangre es amarilla pero mi corazón es blanco, regresa al América».